看護師国家試験攻略法

国家試験

第114回

看護師国家試験の

振り返り

2025年2月16日(日)、第114回看護師国家試験が実施されました。

厚生労働省から合格基準や合格率などが公表された今、

第114回試験の内容を振り返り、

次回の試験対策に生かせるポイントを探っていきたいと思います。

(監修:ナース・ライセンススクールWAGON 講師・小坂宣靖)

第114回試験の合格率と合格基準は?

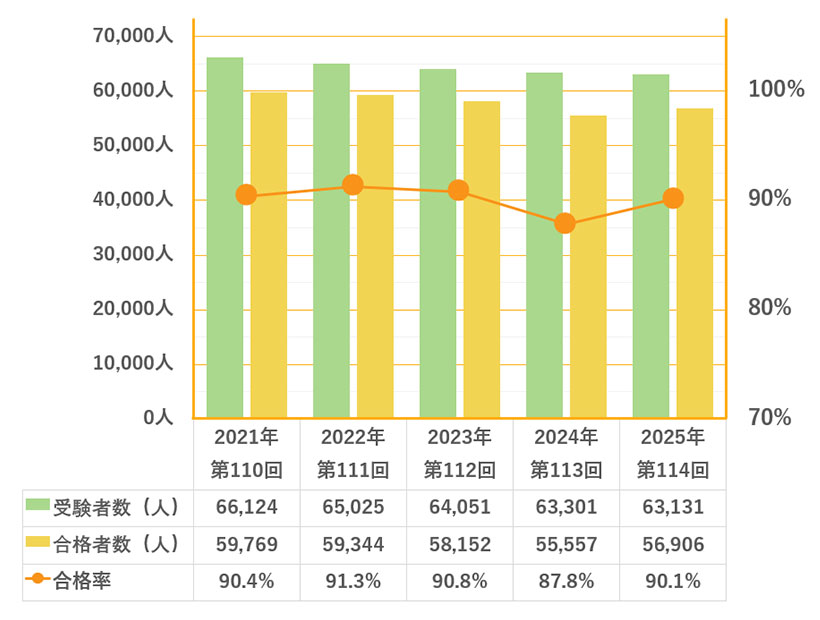

第114回看護師国家試験の合格率は90.1%で、2年ぶりに90%を超えました。これにより、過去10年間の合格率は90%台と80%台が5:5の割合となりました。

今回の受験者数は6万3131人(うち新卒者5万6035人)で、合格率は90.1%(うち新卒者は95.9%)でした。

第114回 看護師国家試験 合格状況

| 受験者数 (人) |

合格者数 (人) |

合格率 (%) |

|

|---|---|---|---|

| 全体 | 63,131 | 56,906 | 90.1 |

| 新卒者 | 56,035 | 53,718 | 95.9 |

過去5年の看護師国家試験合格率推移

※参照:厚生労働省「第111回保健師国家試験、第108回助産師国家試験及び第114回看護師国家試験の合格発表」

今回の試験問題を分析した小坂講師によれば、第114回試験は分かりやすい問題が多く、特に必修問題に関しては第113回試験と比べて解答しやすいものでした。一般問題や状況設定問題には歯応えのある問題も見受けられたものの、しっかりと勉強していればまず合格基準をクリアできたのではないかということです。

第114回試験の合格基準は以下の通りです。

必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、次の(1)~(2)の全てを満たす者を合格とする。

(1)必修問題……40点以上/50点

(2)一般問題/状況設定問題……148点以上/250点

厚生労働省の発表によれば、第114回試験で採点除外等の対象となった問題はありませんでした。「択一式でありながら正答が複数ある」「難易度が高過ぎる」「状況設定が不十分で正解が得られない」といったものは「不適切問題」とされ、第113回試験では必修問題で6問も該当するという異例の事態でしたが、今回は受験生の努力に正しく向き合う内容になったと言えそうです。

必修・一般・状況設定問題の出題傾向は?

【必修問題】「王道」と言える基礎的な問題が中心だった

決して簡単な問題ばかりではありませんが、基本的な問題が中心でした。また、過去に出題された問題をアレンジして再び使用するプール制により、過去の問題と類似したものも出題されました。第114回試験では、例えば次の問題が該当します。

【第114回】午後問題12:胆汁の作用はどれか。

1.脂肪の乳化

2.蛋白質の分解

3.胃酸分泌の促進

4.炭水化物の分解

正解:「1」

選択肢に違いはありますが、次の過去問とかなり類似しています。

【第108回】午前問題12:胆汁の作用はどれか。

1.殺 菌

2.脂肪の乳化

3.蛋白質の分解

4.炭水化物の分解

正解:「2」

この他にも、第114回試験では過去問とまったく同じ問題文・選択肢の問題がありました。過去問を活用した勉強は非常に効果的なので、過去5年間の問題には必ず目を通しておきましょう。近年では10年前に出題された問題が再登場するケースも見受けられます。10年分を学習範囲に含めるとなると、かなり広範囲に及びますが、少なくとも正答率70%以上の問題は確実に解答できるようにチェックしておきたいものです。

今回の必修問題において正答率が60%以下だったのは2問(午前問題13・午前問題16)だけでした。過去問を用いた計画的な勉強で、基礎から応用・発展へと知識を広げていきましょう。単なる言葉の暗記だけではなく、心電図波形や画像などの視覚的な問題にも対応できるようにしておくことが大切です。

【一般問題】社会保障に関する問題が年々増えてきている

基本的には例年通りの出題だったため、頻出分野を中心に勉強していれば対応できたと思われます。ただし、一見すると平易な問題でも、5つの選択肢から2つ選ぶ五肢択二の問題になると、正答率が一気に下がる傾向が見受けられました。問われ方が難しかったり、深く掘り下げられたりすると、解答に迷ってしまうことは十分に考えられます。

午後 問題84:後天性の大動脈弁狭窄症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.二尖弁が多い。

2.弁尖の石灰化による。

3.左室壁は徐々に薄くなる。

4.収縮期に心雑音を聴取する。

5.心筋の酸素消費量は減少する。

正解:「2、4」

この問題の選択肢は、解剖学や病態をしっかりと理解できていれば、理由付けをしながら取捨選択できるでしょう。そのため、過去問を活用して勉強する際は、自身の解答が正解だったかどうかに注目するだけでなく、誤答肢のどこが間違っているのかを説明できるようにしておくことが重要です。このような振り返りがしっかりとできていれば、知識が定着し、応用的な問題にも対応できるようになるでしょう。

一般問題は出題範囲が広く、医療安全、感染対策、高齢化社会を反映した認知症ケアや終末期医療というテーマも引き続き重視される傾向にあります。苦手意識を持つ人が多い統計や関係法規を含め、どの角度から問われても対応できるようにしておきましょう。

【状況設定問題】状況設定が年々長文化してきている

出題傾向に例年と大きな変化はなく、典型的な疾患や患者さんの状況を取り上げた問題が多く見られました。その上で、近年では状況設定がますます長くなっている傾向があります。状況設定問題の配点は1問2点であるため、時間内に情報を読み込めるかどうかが合否に大きく影響するでしょう。基本的な病態や検査データについてしっかり理解するとともに、長文を正確に読み解く技術も身に付けておく必要があります。

午前 問題103:A さん(76歳、男性)は妻(72歳)と2人で暮らしている。ベッドからトイレに起きようとしたところ右上下肢にしびれと脱力感があり、動けなくなったため救急車で来院した。頭部CTで左中大脳動脈領域のラクナ梗塞と診断され、緊急入院し血栓溶解療法が施行された。

既往歴:53歳で高血圧症と診断され内服治療を継続している。

生活歴:60歳まで食品会社に勤務していた。

入院時の身体所見:身長168cm、体重65kg、体温37.2℃、呼吸数20/分、脈拍78/分、整、血圧210/88mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)、右上下肢麻痺を認めた。

入院時の検査所見:白血球3,600/μL、赤血球420万/μL、Hb 11.2g/dL、総蛋白6.2g/dL、アルブミン3.6g/dL、空腹時血糖108mg/dL、CRP 0.1mg/dL。

入院2日、Aさんは全身状態が落ち着いてきたため、主治医から離床開始の指示があった。

Aさんの離床開始時の観察項目で優先度が高いのはどれか。

1.血 圧

2.見当識障害

3.下肢の知覚障害

4.夜間の睡眠状況

正解:「1」

このように身体所見や検査データなど多くの情報が出てくる場合、いきなり問題文を読むのではなく、まずは選択肢に目を通すというアプローチも有効です。選択肢を把握した上で問題文を読むと、「ラクナ梗塞」「高血圧症」、そして「血圧210/88mmHg」という異常値に目が留まり、そこから自信を持って解答を導きやすくなります。限られた時間内で着実に得点を積み上げるため、基準値の知識や状況設定の理解に加え、長文問題を迅速に解く技術を養っておくことが重要です。